Ein Artikel von Resa (Q3).

Anhand intensiver Recherchearbeit, Interviews mit Ehemaligen sowie eigenen Erfahrungen an der Fichte entstand dieser Artikel. Danke an alle, die geholfen haben, für die Hilfe.

Seit mehreren Jahrzehnten ist die Fichte Vorbild, Vorreiter*in und Anlaufstelle für Menschen mit Sehbehinderung. Die eine Frage ist, ob die „Inklusion“ in der Fichte immer so gut gelingt, eine andere ist, was Menschen mit einer Sehbehinderung ohne die Fichte machen würden?

Letzten Januar besuchte eine Delegation der Fichte eine Fortbildung, über die in der Schulzeitung damals berichtet wurde. Auf der Seite des KMK heißt es dazu: „In Deutschland kennen wir kaum Vorbilder für Inklusion im Gymnasium und für Schwerpunktschulen zur Sehbehinderung. Es ist schwierig, die Aspekte Inklusion und Gymnasium zusammenzubringen. Deshalb waren wir auf der Suche nach neuen Blickwinkeln und Ideen“, erinnert sich die Projektkoordinatorin Sabine Eicke an den Anfang des Projektes. „Das Kollegium interessierte sich daher, wie andere Länder in Europa mit der Heterogenität ihrer Lernenden umgehen und individuelle Förderung ermöglichen.“

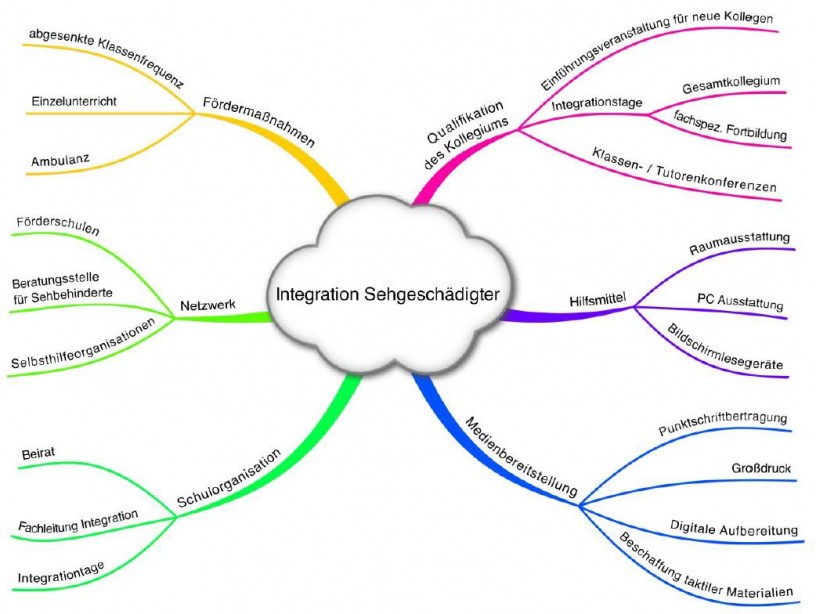

Dem Engagement der Fichte und vor allem einigen sehr engagierten Lehrkräften sei Dank, gibt es an der Fichte die Möglichkeit als blinder Mensch sein Abitur abzulegen. An den meisten anderen Schulen erhält man je nach Grad der Behinderung meistens nur Ablehnungen, auch wenn man eigentlich keine*n aufgrund seiner Behinderung ablehnen darf. Mangelnde Ausstattung oder nicht vorhandene Fachkompetenz sind die Hauptargumente. Zwei Dinge, die die Fichte auch aufgrund der Kooperation mit der Zeune-Schule durchaus vorweisen kann. Und Integration kann oft so einfach gehen, größer kopierte Texte, ein gut organisiertes Schulleben und intensivere Betreuung können schon viel bewirken. „Die Fichte hat das oft schon super hinbekommen, andere Schulen bieten Inklusion gar nicht erst an“, berichtet eine ehemalige Schülerin.

Doch die Fassade bröckelt schon eine Weile und das große Projekt Inklusion an der Fichte scheint nicht mehr die Zustimmung in der Schulgemeinschaft zu haben, wie noch vor ein paar Jahren. Die Abläufe liefen nicht mehr so rund, mehrere Schüler*innen haben die Fichte verlassen. Die richtige Unterstützung, auf die Einzelperson zugeschnitten, hat manchmal gefehlt. Einzelne erfahrene Lehrkräfte reichen eben nicht aus, um Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf sicher durch das Schulleben hin zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Bei Großprojekten wie der Inklusion muss schon die gesamte Schulgemeinschaft an einem Strang ziehen.

„Dinge fühlbar machen, die andere sehen können, ist gerade in Fächern wichtig, in denen viel gesehen werden muss wie Biologie, Chemie oder Geographie“, erklärt eine ehemalige Schülerin. „Einige Lehrkräfte waren da sehr engagiert und haben das sehr gut gelöst.“ Andere eher weniger. Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung hat die Fichte einen Erfahrungsschatz angesammelt, den so gut wie keine andere Schule nachweisen kann. Wichtig wäre es diesen auch adäquat zu nutzen, sprich noch viel mehr von ehemaligen Lehrer*innen und Schüler*innen zu lernen, um die Inklusion an der Fichte noch weiter zu verbessern und aus den Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, zu lernen. Auch „eine Sprechstunde“ wäre für Schüler*innen mit Beeinträchtigung gut, damit nicht alles über die Ambulanzlehrkraft läuft. Außerdem können die Dinge besser abgesprochen werden, individuell auf die Person zugeschnitten.“ (Jennifer, ehemalige Schülerin, Abi 2010)

Auf die Frage, ob man als Menschen mit einer Sehbehinderung so einfach eine „normale“/andere Schule findet, antwortet eine ehemalige Schülerin: „Inklusion ist gerade eher ein utopischer Gedanke, denn viele sagen zwar, ja es ist wichtig, aber wenn es wirklich darum geht, jemanden aufzunehmen, der eine Behinderung oder Beeinträchtigung hat, wird es schwierig. Außerdem sind die meisten anderen Schulen nicht darauf ausgelegt, Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung aufzunehmen, so stellen Kleinigkeiten wie die Lichtverhältnisse schon eine Hürde da.“ (Jennifer, ehemalige Schülerin)

Einige der Hürden sind natürlich struktureller Natur, wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Abitur nach nur zwölf Schuljahren schon für einen Menschen ohne Beeinträchtigung schwer zu bewältigen ist.

Viel zu oft werden Menschen mit einer Beeinträchtigung in einen Topf geworfen. Dies führt meist zu Überforderung, aber häufig auch zu Bevormundung, obwohl wohl keine*r besser einschätzen kann, was man mit einem Sehvermögen von nur 60 oder nur 30 Prozent machen kann und was nicht, als die betroffene Person selbst. Zusätzlich dient es auch einem Lernprozess, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu akzeptieren. „Die Einstellung zu sich selbst ist sehr wichtig und eröffnet einem auch ganz neue Möglichkeiten“ (Jennifer) Vorher besuchte sie eine Regelschule, die keine Schwerpunktschule war und hat alles mitgemacht, so auch den Sportunterricht. Jedoch hatte sie zu der Zeit keinen Kontakt mit Schüler*innen, die auch eine Sehbeeinträchtigung hatten. Später wechselte sie auf die Fichte, um dort ihr Abitur abzulegen. „Auf der Fichte war Blindensport kein Alternativangebot, sondern verpflichtend.“ Das schockierte sie, schließlich hatte sie jahrelang den Sportunterricht auf ihrer alten Schule mitgemacht und nun sollte das aus „versicherungstechnischen“ Gründen nicht mehr möglich sein? Versicherung hin oder her. Durch diese Regelegung zeigte sich wieder, dass einem die Mündigkeit genommen wird, selber entscheiden zu können, was Mensch sich selber zu traut oder eben nicht. Für manche ist der getrennte Sportunterricht etwas Positives, andere sehen dieses schlichte Einteilen ohne die Einbeziehung der Schüler*innen mit Sehbehinderung allerdings als eine Form der Bevormundung. Heute ist die Situation anders, theoretisch gibt es die Möglichkeit auszuprobieren den „normalen Sportunterricht mitzumachen, doch häufig wird einem davon abgeraten, weil es zu schwer sei.“

Es muss endlich anerkannt werden, dass auch jemand mit einer Beeinträchtigung ein Menschen wie du und ich bleibt, mit Stärken und Schwächen, so wie jede*r andere auch. Natürlich stößt da auch das Schulsystem an seine Grenzen, das gerne alle über einen Kamm scheren will, unabhängig davon wie die unterschiedlichen Lebensumstände sind. Doch auch das kann keine Entschuldigung sein. Scheinbar ist das Bild von einem Menschen mit Behinderung in einer „Regelschule“ so, dass er*sie am besten immer der „strebsame und tolle Schüler ist und die Erwartungen vieler Lehrkräfte genau so sind“( Jennifer). Aber warum darf ein*e Jugendliche*r, der*die eine Beeinträchtigung hat, nicht genauso mal rebellisch sein, keine Lust auf Schule haben oder sich daneben benehmen? Muss er*sie, weil eine andere Betreuung nötig ist und sich diese*r Schüler*in dessen auch bewusst ist, sich nun besser benehmen? Nein. Also warum erwarten wir eigentlich viel mehr von jemandem, der sowieso schon mehr machen muss, mehr als von allen anderen Gleichaltrigen? „Ich hatte beispielsweise ganz lang kein Mathebuch. Ich hätte nie die Ergebnisse erzielen können, die meine sehenden Mitschüler*innen erzielen können.“ So etwas passiert, auch wenn es nicht passieren sollte. Trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, dass das Leben für uns Sehende doch mit vielen Privilegien und unbewussten Vorteilen behaftet ist.

Ableismus ist tief in der Gesellschaft verankert und daher auch schwer wegzukriegen. Einige Sachen fallen uns im Alltag vielleicht auch gar nicht auf, von unseren eigenen Privilegien bis hin zu Bevormundung oder der Tatsache, dass die schulische Ausbildung auf Sonderschulen jahrzehntelang miserabel war. Bewusstsein schaffen für unterschiedliche Voraussetzungen sowie die eigene Situation, in Form von Privilegien, ist zum Lernen, zur Teilhabe am Schulleben und zur erfolgreichen Integration essentiell, auch wenn die äußeren Umstände für alle Beteiligten nicht immer so einfach sind.

Nun stößt die Fichte nach einem langen Kampf, den wir gemeinsam für die Sanierung geführt haben, auf eine neue Hürde. Die Sanierung. Wobei abzuwarten ist, wann diese nun wirklich beginnt. Diese wird eine Mehrbelastung für alle darstellen. Chaos, Container, Lärm. Doch müssen und werden wir dies gemeinsam durchstehen. Die bisherige Baustelle ist wenig inklusiv gestaltet, bspw. für diejenigen, die auf einen Blindenstock angewiesen sind. Da könnte man sich die Frage stellen, wie wir das lösen, wenn endlich wirklich gebaut wird. Können wir das den Integrationsschüler*innen so zumuten?

„Die Umwelt ist voller Baustellen, im Straßenverkehr gibt es bspw. permanent neue Hindernisse, die bewältigt werden müssen. Der Schritt in eine normale Schule allein ist quasi schon an sich ein Schritt ins Chaos“, so Jennifer. Der Rothenburgkiez mit der Fichte und der Zeune, die so nah beieinander liegen, stellt eine optimale Voraussetzung für dauerhafte inklusive Bestrebungen dar. Im Vergleich zum allgemeinen Stadtbild ist es hier auch schon zur Normalität geworden, dass man sich gegenseitig begegnet – Menschen mit und ohne Behinderung. „Ich denke, dass die Fichte eine ganz wichtige Institution ist, da sie eben die ganzen Sachen bereitstellt, bspw. digitale Bereitstellungen oder in Blindenschrift, was andere Schulen, meines Wissens nach nicht machen.“

Jedoch werden diejenigen, um die es geht, die blinden und sehbehinderten Mitschüler*innen völlig außer Acht gelassen, ja geradezu im Stich gelassen. Für uns Sehende bzw. Nicht-Beeinträchtigte ist es einfach zu sagen, dass das Projekt Schwerpunktschule nicht mehr weiterverfolgt wird – Projekte kommen und gehen eben. Was eben nicht funktioniert wird aufgegeben. Doch anstatt durch irgendwelche Vorwände das Projekt Inklusion zu beenden, muss sich viel mehr darum gekümmert werden, den Gründen auf die Spur zu kommen, warum Inklusion so einige Hürden mit sich bringt. Nicht nur finanzielle Mittel, die natürlich nicht ausreichen, spielen eine Rolle, um angemessen und gleichberechtigt unterrichten zu können. Eine andere Seite bei Inklusion oder Integration ist der Wille zur Inklusion der gesamten Schulgemeinschaft. Und dieser Wille muss erhalten und bei jedem neuen Mitglied der Schulgemeinschaft gefestigt werden. Als Schwerpunktschule müssen wir uns nicht nur darum bemühen, so viele Integrationsschüler*innen wie möglich durch das Abitur zu bringen, sondern auch einen aktiven Teil dazu beitragen, dass Inklusion nicht länger eine gesellschaftliche Utopie darstellt.

Auch wenn gerne einmal davon abgeraten wird, das Ziel Abitur anzustreben, ist das Abi trotz Sehbehinderung möglich, was viele Ehemalige, die heute studieren, beweisen. Auch wenn die Uni ein ganz anderer Raum ist als die Schule und sich die Blinden oder Sehbehinderten um viel mehr selbst kümmern müssen, ist es möglich an der Universität zurechtzukommen. Auch die Möglichkeit einen Härtefallantrag zu stellen, um das Studium aufzunehmen, gibt es. Viele Unis versuchen aber ihren Studierenden mit Behinderung entgegenzukommen und unterstützen diese, wie im Falle Jennifers die FU Berlin. Das Studium ist ebenso so wenig utopisch wie das Ablegen des Abiturs. Und einige ehemalige Blinde und Schüler*innen mit starker Sehbeeinträchtigung tun dies schon längst, sie studieren mittlerweile Medizin, Jura, Grundschulpädagogik oder Soziale Arbeit.

Wir können alle etwas (mehr) dafür tun. In der Schule, aber auch außerhalb, so reichte bspw. eine Delegation aus Lehrer*innen und Schüler*innen als Reaktion auf geplante Kürzungen, die u.a. die Einzelstunden von Integrationsschüler*innen betrafen, im Jahr 2010 ein Protestschreiben an den Schulsenat ein. In der Schule könnte auf die Tradition der Integration an der Fichte eine jährliche Projektwoche oder -tage zusammen mit der Zeune in der Woche vor den Sommerferien veranstaltet werden. Viele Schulen machen in dieser Zeit Projekttage oder Fahrten, das Schuljahr ist fast vorüber, die Noten stehen bereits fest, warum also die Zeit nicht sinnvoll nutzen, anstatt sich von einem schlechtem Film zum nächsten zu schleppen. Besonders wichtig ist es, dass neue Schüler*innen, aber auch Lehrer*innen lernen, wie man Schüler*innen mit einer Behinderung am besten integriert, einerseits in den Unterricht und andererseits in das nicht minder wichtige soziale Leben in der Schule. Denn Erfahrungen, die jemand in der Schule macht, sind prägend für das spätere Leben. Daher sollten alle Schüler*innen, ob mit oder ohne Behinderung, die möglichst besten Erfahrungen sammeln. Integration in die Klassengemeinschaft ist vor allem für Schüler*innen, die später in eine bereits bestehende Gemeinschaft kommen ohnehin schwer, genauso wie die Phase von der siebten bis zur zehnten Klasse eine ist, die für alle von vielen Änderungen geprägt ist. In dieser Ich-zentrierten Zeit wird dabei schnell vergessen, dass Integrationsschüler*innen genau dasselbe in dieser Zeit durchleben, wie wir anderen Schüler*innen. Zudem sind sie manchmal aber zusätzlich „außen vor“, so können nichtsehende Schüler*innen manchmal nicht mitreden, „wie wenn es um die neuste Mode oder später die Fahrschule geht“, auch dafür muss Sensibilität geschaffen werden. Eben weil der soziale Anschluss für alle Menschen so wichtig ist.

Dies ist ein Appell an alle Lehrer*innen und Schüler*innen. Wir müssen jetzt der Frage nachgehen, wie wir inklusiver werden können, nicht wie wir beenden, was jahrzehntelang aufgebaut wurde.